En el centro del escándalo más escabroso que ha sacudido al Gobierno del presidente Gustavo Petro, emerge un nombre con peso específico: Carlos Ramón González. Ex Director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), confidente de vieja data del jefe de Estado y protagonista silente de los corredores del poder, hoy enfrenta la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este episodio, ya bautizado como uno de los más profundos reveses éticos del “Gobierno del Cambio”, va más allá del desvío de recursos. Se trata de una denuncia con implicaciones estructurales, donde las ayudas humanitarias se habrían convertido en moneda de cambio para favorecer intereses políticos. El caso pone en evidencia una presunta maquinaria estatal diseñada para sobornar congresistas y asegurar mayorías legislativas. En palabras llanas: se buscaba comprar gobernabilidad con plata de la emergencia.

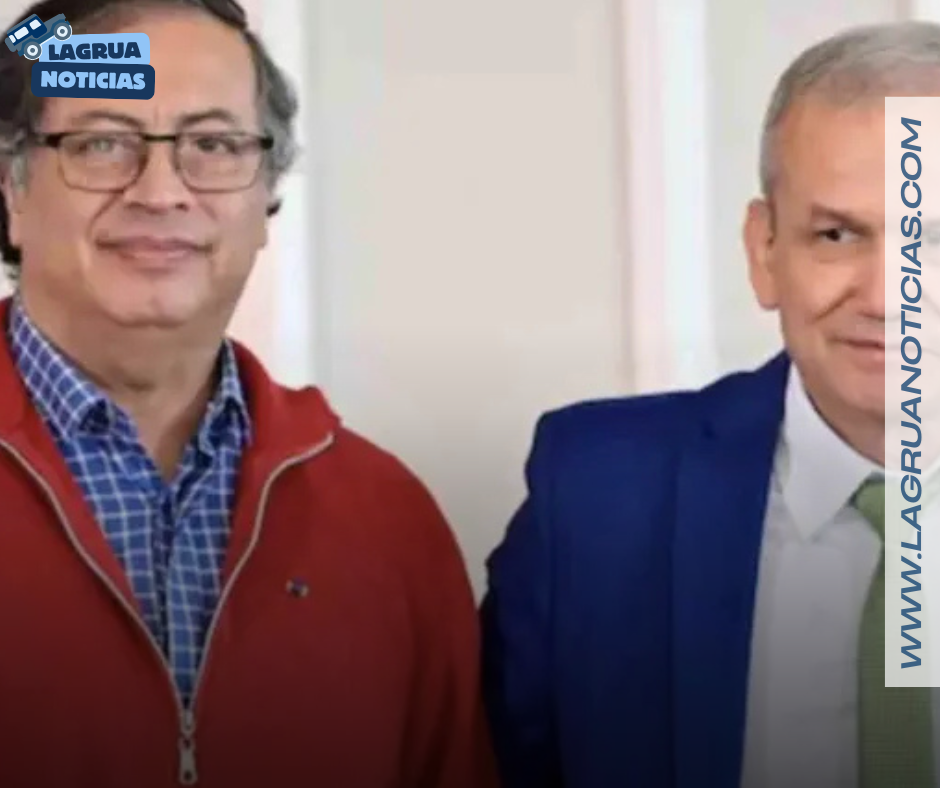

Carlos Ramón no es un funcionario más. Su cercanía con Petro no solo es política, sino ideológica y afectiva. Militares del mismo batallón del M-19, compañeros de causa en los años de insurgencia y luego en la política formal, González fue nombrado en una de las posiciones más estratégicas del Ejecutivo. Desde DAPRE, tenía acceso directo al presidente y capacidad para influir en la operación cotidiana del Estado. Su caída, por tanto, no es cualquier caída: es un golpe en la línea de flotación de la narrativa oficial.

Según el expediente, González formó un “tridente ilegal” junto con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones. La Fiscalía los señala de haber operado como una organización criminal, valiéndose de contratos inflados, sobornos y manipulaciones administrativas para desviar fondos públicos. La compra de carrotanques, que debió ser un salvavidas para comunidades en medio de la sequía, terminó siendo un símbolo de la codicia institucionalizada.

Detrás de los contratos, había una red de favores que, al parecer, no respondía ni a la técnica ni a la urgencia social, sino a un objetivo político: sacar adelante las reformas bandera del Gobierno, en particular la de salud y la pensional. A cambio de votos en el Congreso, se prometían contratos y recursos. Así lo han descrito testigos clave del caso, como el propio Olmedo López, que ha optado por colaborar con la justicia en un giro que promete más revelaciones de alto calibre.

Lo grave no es solo el delito, sino su lugar de origen. Si se comprueba que desde las entrañas del Palacio de Nariño se tejió una red de corrupción con propósitos legislativos, el escándalo no será solo jurídico, sino moral. La promesa de un nuevo pacto social, la bandera del “cambio” como ruptura con las prácticas tradicionales de la política, se diluye frente a la posibilidad de que el mismo gobierno que prometió erradicar la mermelada, la haya redistribuido con receta propia.

La imputación de González marca un punto de no retorno para el Gobierno. Lo obliga a definirse con claridad frente a quienes traicionaron la fe pública desde adentro. No basta con declaraciones de rechazo ni con llamadas genéricas a la transparencia. La ciudadanía exige explicaciones, sanciones y una limpia real de los entornos de poder que permitieron este desangre.

El presidente Petro ha dicho que el “cambio” implica romper con las viejas formas de la política. Hoy, la realidad lo enfrenta con una exigencia aún más dura: cambiar también a quienes, desde su confianza más íntima, han mancillado la esperanza de millones. El futuro de su gobierno dependerá de su capacidad para enfrentarlo sin ambigüedades.